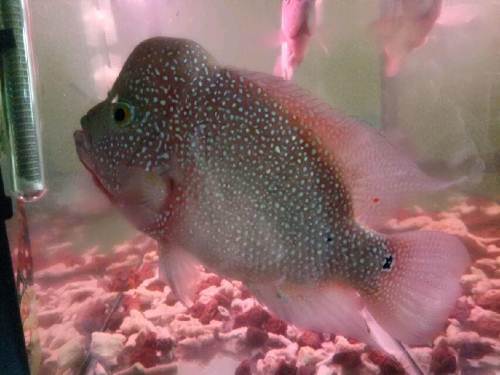

鱼类小瓜虫病是一种常见的原虫病,这种病对于鱼类的危害非常巨大,对于各种淡水鱼都有严重的危害,那么这种鱼类小瓜虫病的发病规律是如何呢?下面一起来看一看吧!

病原

是纤毛虫纲,全毛目,凹口科,小瓜虫属的一种多子小瓜虫。

多子小瓜虫是一种身体较大的纤毛虫。它的体形和大小在幼虫期和成虫期有很大的差别。

幼虫期

虫体呈卵形,随着不断的生长,身体逐渐延长,变成扁的鞋底状,前端尖而后端圆,最前端有一个锥形的突起称为“钻孔器”。在身体前半部,有一个大的伸缩泡,胞口在前腹面,身体后端有一粗长的尾巴,大核球形或卵形,小核球形,位置不固定。固定染色标本,体长24~26微米,体宽14~30微米,最大的个体长达65~69微米。

成虫期

虫体一般是球形或近似球形,在接近前端的腹面,有一小的“6”字形胞口,大核呈香肠状或马蹄状,小核球形,但成虫期的小核,紧贴在大核上,一般不易辨认。细胞质呈乳白色或淡黄色,有很多小的伸缩泡,分布在身体的外质层。大部分成虫的细胞质都含有大量的食物粒。活的标本,体长约422微米,体宽约358微米。

多子小瓜虫身体柔软可塑,当它钻进鱼的皮肤或鳃组织内时,往往随空隙而把身体延长或变成各种不规则形。

流行情况

全国各地都有流行,是一种危害较大的原虫病。对寄主无严格的选择性,对各种淡水鱼的幼鱼或成鱼都能严重地侵害,引起大批死亡。各种观赏鱼类也发生此病。小瓜虫繁殖的适宜水温是15℃~25℃,在华中地区,3~5月为流行期,6~7月病情大大减轻,8~10月又是流行季节。水温低至10℃以下和上升至26℃~28℃时发育停止,28℃以上幼虫死亡。

开心一宠

开心一宠 猫咪一直打嗝怎么办?

猫咪一直打嗝怎么办? 怎么用毛巾帮猫咪清洁身体

怎么用毛巾帮猫咪清洁身体 老年狗狗的喂食方法

老年狗狗的喂食方法 宠物虾纤毛虫病的症状及防治方法

宠物虾纤毛虫病的症状及防治方法 老年猫咪经常出现的身体疾病有哪些?

老年猫咪经常出现的身体疾病有哪些? 满天星鱼怎么养?满天星鱼饲养方法

满天星鱼怎么养?满天星鱼饲养方法 巨骨舌鱼吃什么?巨骨舌鱼如何饲养

巨骨舌鱼吃什么?巨骨舌鱼如何饲养 观赏鱼如何防治小瓜虫病

观赏鱼如何防治小瓜虫病